- Nachhaltigkeit

- Wissen

Nachhaltigkeit und Logistik - Die Circular Economy

Circular Economy? Schon wieder so eine grüne Utopie. Wir haben doch ein Kreislaufwirtschaftsgesetz. Wir brauchen weniger Verbote. Well...

In a nutshell: Die Circular Economy ist beschlossene Sache. Die Europäische Kommission hat im Rahmen des European Green Deals im März 2020 den Circular Economy Action Plan (CEAP) verabschiedet, um den Druck auf die natürlichen Ressourcen zu verringern und – so die EU und all die Politiker auf Wahlstimmenfang (zumindest noch vor ein paar Jahren) – nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. Es ist aber auch eine Voraussetzung, um das EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen und den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen. Soweit der regulatorische Rahmen.

Überdies ist die Circular Economy deswegen eine indirekt beschlossene Sache, weil wir auf einen Planeten mit sehr endlichen nicht erneuerbaren Rohstoffen leben. Aus diesem Grund macht es total Sinn auf eine zirkuläre Wirtschaft umzustellen. Besser proaktiv als später dann auf Angebotsverknappung zu reagieren. Es gibt aber immer noch viele Halbwahrheiten und Missverständnisse, wenn es um die Circular Economy geht. In mehreren Blogeinträgen werde ich mich dem widmen und versuchen ein wenig Licht ins Dickicht zu bringen.

Die Circular Economy: Definition

Die Circular Economy ist nicht das Kreislaufwirtschaftsgesetz und/oder Recycling. Falls ihr also dachtet: „A tick in the box. Easy! Kreislaufweltmeister D‘Schlaaaand“, dann irrt ihr. Ich plädiere für die Etablierung des Begriffes Circular Economy in den allgemeinen Wortschatz, insbesondere zur Abgrenzung zu den eben genannten Begrifflichkeiten, denn die Circular Economy ist so viel mehr als das Kreislaufwirtschaftsgesetz und das Recycling.

Die Circular Economy ist vor allem aber nicht grünes, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen mag und etwaige Politiker aus allen politischen Lagern dieses propagieren. Natürlich sollten wir unbedingt eine stärker kreislauforientierte Wirtschaft anstreben, aber die Circular Economy ist nicht die Lösung all unserer Probleme.

Ja, aber was ist es denn dann? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein paar Dinge erläutern. „Oh Mann, schon wieder ein Erklärbär-Frontalunterricht.“, höre ich mich selbst beklagen auf die von mir gestellte Frage. Und dann kommt auch schon wieder „Captain Obvious“ und mahnt, dass ohne Fundament kein Haus und so. Nun gut also, da müssen wir wohl jetzt wieder gemeinsam dann durch.

Los geht’s!

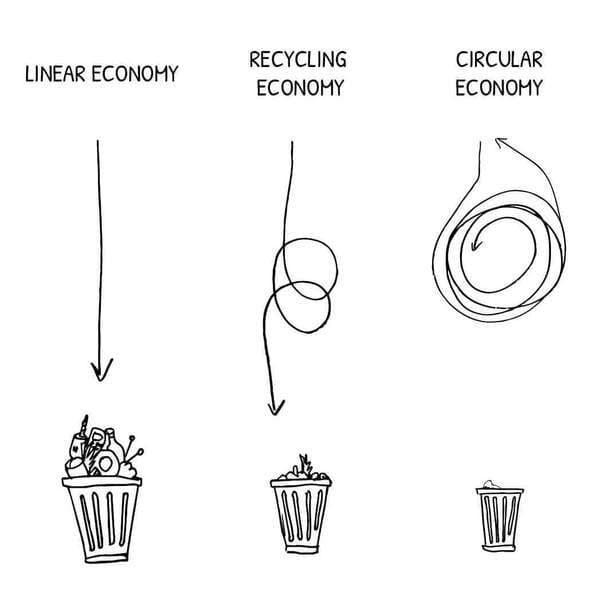

Die Circular Economy ist ein Wirtschaftsmodell (genauer: Produktions- und Konsummodell), bei dem vorhandene Materialien und Produkte so lange wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt werden. Dadurch wird der Lebenszyklus von Produkten verlängert und die Geschwindigkeit des Ressourcenflusses durch die Wirtschaft reduziert, was wiederum sich direkt auf das Produktionsvolumen und das Abfallvolumen am Ende der Pipeline auswirkt. Und dies wiederum schafft positive Effekte und Vorteile für Umwelt und Gesellschaft und soll letztlich dazu beitragen, dass die Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert.

Absolutes Ziel ist es das „Take-Make-Throw-Away“-Prinzip der derzeitigen linearen Wirtschaft zu ersetzen und die bereits etablierten Prinzipien einer Recycling-Ökonomie zu erweitern. Also die Transformation weg von der historisch betrachtet eben erst (seit ca. 1945) etablierten Konsum- und vor allem Wegwerfgesellschaft.

Eine kurze Geschichte der Circular Economy

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass es sich bei der Circular Economy um etwas grundsätzlich Neues handelt, welches gerne als Utopie in den Raum gestellt wird. Aus heutiger Sicht mag das vielleicht so aussehen. Aber die Circular Economy ist nichts Neues oder gar Utopisches. Im Grunde ist sie pure Retrotopie, denn es handelt sich hierbei um eine Umkehrung der völlig aus den Fugen geratenen und perversen Konsum- und Wegwerfgesellschaft der letzten 80 Jahre zu einem Wirtschaftssystem, welches Prinzipien nutzt, die es in der Geschichte der Menschheit bereits gab. Denn was wir heute unter Circular Economy verstehen, war historisch gesehen über Jahrtausende hinweg der Goldstandard für erfolgreiches Wirtschaften. [1]

Deschenplecker, Humpler, Ruzen, Lepper, Schuhruzsen, Scheidenbusser, Altwender, Fürkeufflin (Take this, lieber automatischer Übersetzungs-Dienst von even). Wie? Noch nie was von gehört? Das alles sind Reparatur- und Second-Hand-Berufe aus dem Mittelalter. Diese Berufsgruppen tauchen in den Vermögenssteuerlisten der Stadt Frankfurt im 15. Jahrhundert auf. Und nur Vermögende zahlten Steuern zu der Zeit. [1]

Menschen reparierten, was kaputt ging, Gebrauchtmärkte florierten (Produktrecycling), abgenutzte Produkte wurden in ihre Einzelteile zerlegt und einzeln wiederverwendet (Materialrecycling) und natürlich war das Recycling und die Wiederverwendung von „Abfällen“ ein natürlicher Teil der Wirtschaftstätigkeit. [1]

Wegwerfgesellschaften sind also historisch gesehen kurzfristige Ausnahmeerscheinungen.

Springen wir in die Gegenwart.

Ressourcenknappheit auf einem begrenzten Planeten

In nur 50 Jahren hat sich der weltweite Materialverbrauch fast vervierfacht – und damit schneller als die Bevölkerung. Als 1972 der Bericht „Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome veröffentlicht wurde, verbrauchte die Welt 28,6 Milliarden Tonnen. Bis zum Jahr 2000 stieg dieser Wert auf 54,9 Milliarden Tonnen, und 2019 überschritt er die 100-Milliarden-Tonnen-Marke. Mit dem rasanten Anstieg des Verbrauchs geht auch ein steigendes Abfallaufkommen einher: Und dabei könnte der Materialverbrauch bis 2050 auf 170 bis 184 Milliarden Tonnen steigen, wenn alles so weitergeht wie bisher, so die etwaigen Prognosen. [2]

Info: Laut Klimaforschern liegt die maximale jährliche Belastungsgrenze unseres Planeten bei 50 Milliarden Tonnen. Diese haben wir seit ein paar Jahrzehnten überschritten. Das feiern wir auch jährlich mit dem sogenannten „Earth Overshoot Day“!

Wir „recyceln“ (dazu später mehr) nur 7,2% unserer Verbrauchsgüter. Das bedeutet, dass fast 93% dessen, was wir der Erde entnehmen, um unsere Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, weggeschmissen und verschwendet werden. Das ist unsere Wegwerfgesellschaft in der Praxis. Eine massive Kreislauflücke. [2] Oder umgekehrt ausgedrückt: Nur 7,2% fließen zurück in unsere Wirtschaft. Und das Schlimme hieran ist, dass diese Quote sinkt: Im Jahr 2018 lag die Quote noch bei 9.1%, 2020 war es dann nur noch 8,6%. [2]

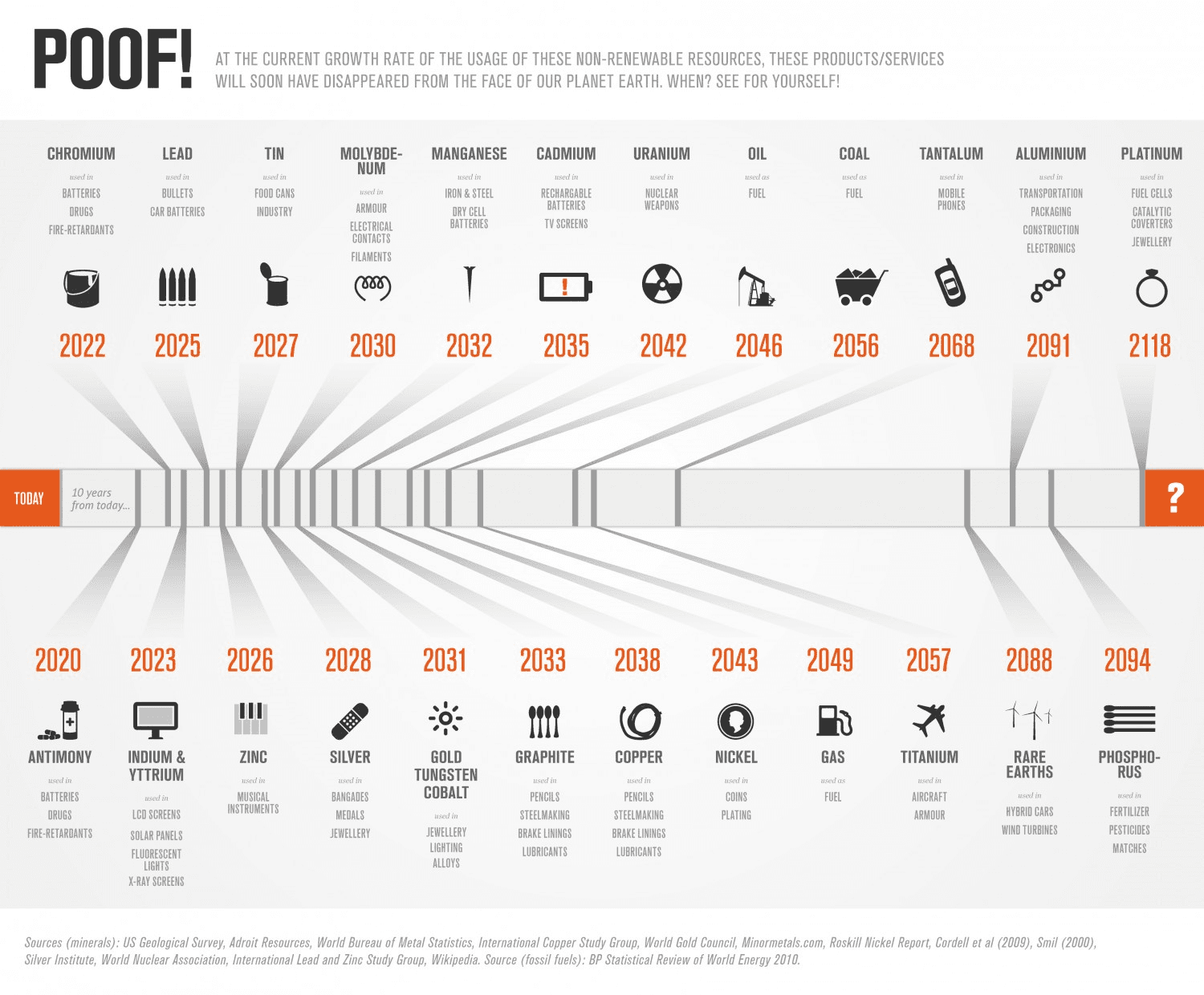

Nicht erneuerbare natürliche Ressourcen erneuern sich nicht. Captain Obvious dazu: „Daher auch der Name!“. Zu dieser Kategorie gehören vor allem fossile Brennstoffe (wie Erdgas, Erdöl und Kohle), Mineralien und Metallerze. Die Nutzung dieser nicht erneuerbaren Ressourcen ist linear angelegt, da wir sie nur einmal nutzen können. Bei der derzeitigen Wachstumsrate der Nutzung dieser nicht erneuerbaren Ressourcen werden diese Produkte / Dienstleistungen bald von der Bildfläche verschwunden sein. Dennoch ist die Weltwirtschaft nach wie vor weitgehend von diesen nicht erneuerbaren Ressourcen abhängig.

Diesem Thema werde ich mich nochmal intensiver separat in einem eigenen Blogpost widmen. An dieser Stelle möchte ich die Auswirkungen auf die Volkswirtschaften dieser Welt beschreiben und das in einem elementaren Punkt. Denn wie wir alle wissen – so das allererste Marktgesetz: Angebot und Nachfrage – werden durch eine Verknappung der Rohstoffe die Preise für ebendiese in die Höhe getrieben. Hohe Nachfrage + wenig Angebot = Hohe Preise!

Dieser Umstand ist der ultimative ökonomische Grund für eine Circular Economy und unterstreicht das Wort „Economy“ in Circular Economy. Sekundärrohstoffe, so das moderne Wort dafür, werden in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Sekun-was?

Info: Primärrohstoffe sind abgesehen von ihrer Gewinnung unbearbeitete Rohstoffe. Rohstoffe also, die wir aus der Erde holen und weiterverarbeiten. Sekundärrohstoffe hingegen werden u.a. durch Recycling oder Wiederverwendung gewonnen. Aufgrund begrenzter natürlicher Ressourcen ist es unvermeidlich, den Verbrauch von Primärrohstoffen zu reduzieren. Eine Möglichkeit hierfür besteht in der Substitution durch Sekundärrohstoffe. [10] Und das wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen.

Wenn die Rohstoffmengen, die wir aus der Erde holen, auf einem begrenzten Planeten weiter abnehmen, dann brauchen wir Prozesse, Infrastrukturen, und Geschäftsmodelle, die bereits vorhandene Rohstoffe wiederverwerten und -verwenden. Das ist keine explizite Forderung (na ja, aus meiner Sicht irgendwie schon). Das wird ganz natürlich und zwangsweise so kommen.

Recycling und die Circular Economy

Ein Großteil unseres Materialverbrauchs kann (leider) nicht recycelt werden. 44% unseres Materialverbrauches sind Inputstoffe aus Lebensmitteln und Energie, die durch Nutzung irreversibel abgebaut werden. Obwohl selbst Lebensmittel manchmal durch Kompostierung und Nährstoffrückgewinnung wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Und 27% entfallen auf das Nettowachstum der Gebäude- und Infrastrukturbestände. Ein weiterer großer Teil sind Abfälle aus dem Bergbau. [6]

Unter dem Strich verfügt nur ein kleiner Teil unseres gesamten Materialverbrauchs über Wiederverwendungspotenzial. Selbst wenn wir all dies recyceln würden, würde das Wirtschaftswachstum den gesamten Ressourcenverbrauch weiter in die Höhe treiben. [6]

Die Circular Economy bietet mehr als nur das „Recycling“. Eigentlich wird im Rahmen der Circular Economy Recycling als letzte Möglichkeit angesehen. Wir müssen uns aber noch ein bisschen mehr mit den Kreislaufsystemen befassen.

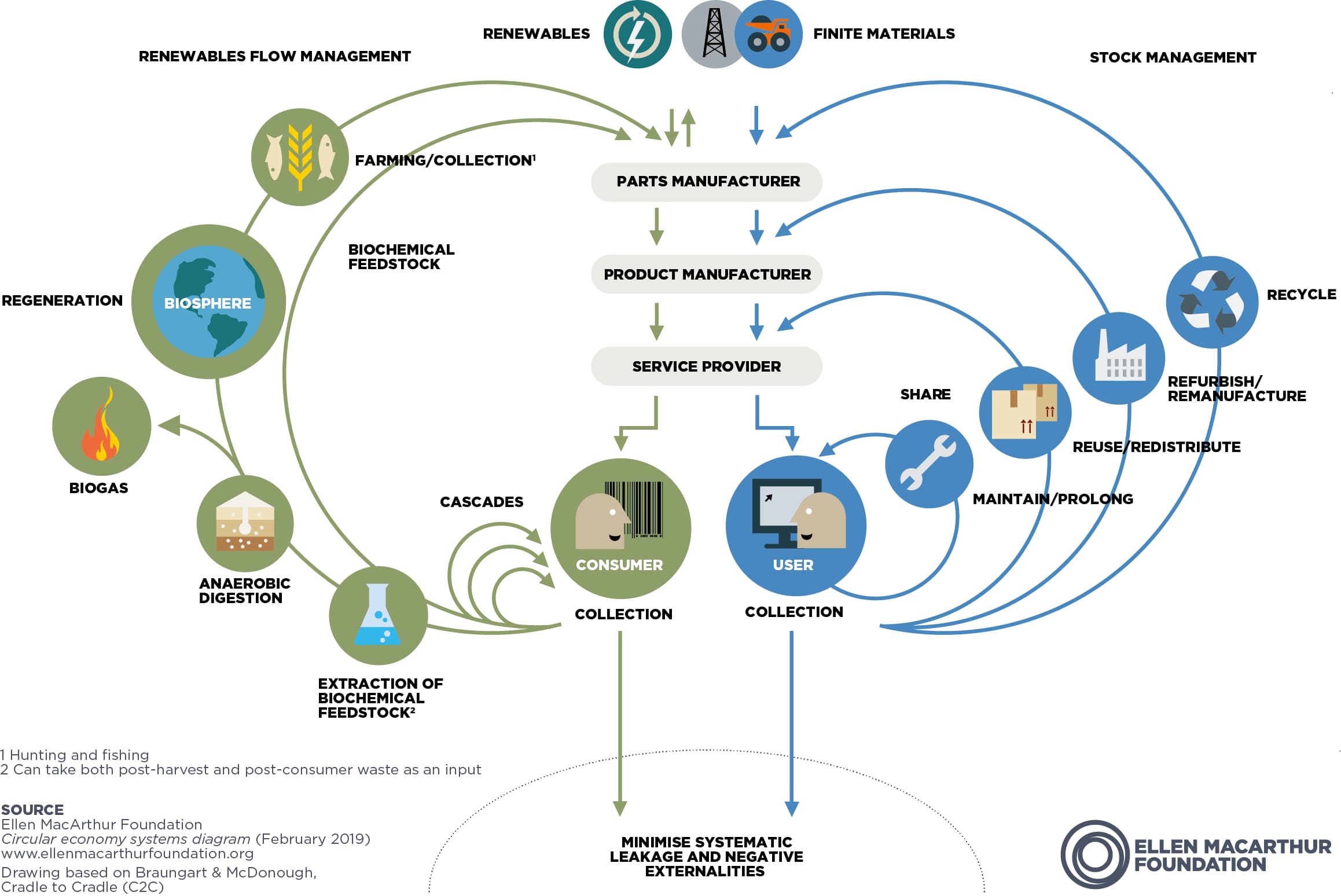

Technosphäre und Biosphäre

Das Kreislaufwirtschaftssystem, auch Schmetterlingsdiagramm genannt, veranschaulicht den kontinuierlichen Materialfluss in einer Kreislaufwirtschaft. Es gibt zwei Hauptkreisläufe – den technischen und den biologischen Kreislauf. [5] Oder anders gesagt: Die Technosphäre, die Zyklen der Industrie, die den Abbau einiger technischer Materialien in der Natur beinhalten, und die Biosphäre, die Zyklen der Natur.

Ein biologischer Nährstoff ist ein Material oder Produkt, das dazu bestimmt ist, in den biologischen Kreislauf zurückzukehren. Er wird von Mikroorganismen im Boden und anderen Tieren gefressen. Ein künstlich hergestellter Nährstoff ist ein Material oder Produkt, das dazu bestimmt ist, in den künstlichen Kreislauf, also in den industriellen Stoffwechsel, aus dem es stammt, zurückzukehren. [4]

Im technischen Kreislauf werden Produkte und Materialien durch Prozesse wie Wiederverwendung, Reparatur, Wiederaufbereitung und Recycling im Umlauf gehalten. Im biologischen Kreislauf werden die Nährstoffe aus biologisch abbaubaren Materialien der Erde zurückgegeben, um die Natur zu regenerieren. [5]

Damit diese beiden Stoffwechselprozesse intakt, produktiv und nützlich bleiben, ist es unerlässlich, eine Verunreinigung des einen durch den anderen zu vermeiden. [4] Das bedeutet wiederum, dass Produkte respektive die einzelnen Komponenten eines Produktes, die aus sogenannten „mixed materials“ bestehen, grundsätzlich schon im Produktdesign vermieden werden müssen, da die einzelnen Werkstoffe nach Gebrauch nicht mehr in die beiden Sphären zurückgeführt werden können.

Die 10R der Circular Economy

Aus all dem lässt sich ableiten, dass es bei der Circular Economy um viel mehr geht als nur um das damit zumeist suggerierte Recycling. Im Grunde geht es bei der Circular Economy um vier essenzielle Themenblöcke, die in unsere Volkswirtschaften integriert werden müssen, was letzten Endes dazu führen wird, dass wir weniger Materialien und Emissionen zum Leben benötigen:

- Weniger nutzen (Sharing- und Mietmodelle, Energieeffizienz, Leichtbau, Digitalisierung)

- Länger nutzen (Reparatur, Demontagegerechtes Design, Sanierung, Renovierung)

- Regeneration: Sauber machen (erneuerbare Energien, regenerative Landwirtschaft)

- Zirkularität: Wiederverwenden (Recycling, Demontagegerechtes Design, Abfallverwertung)

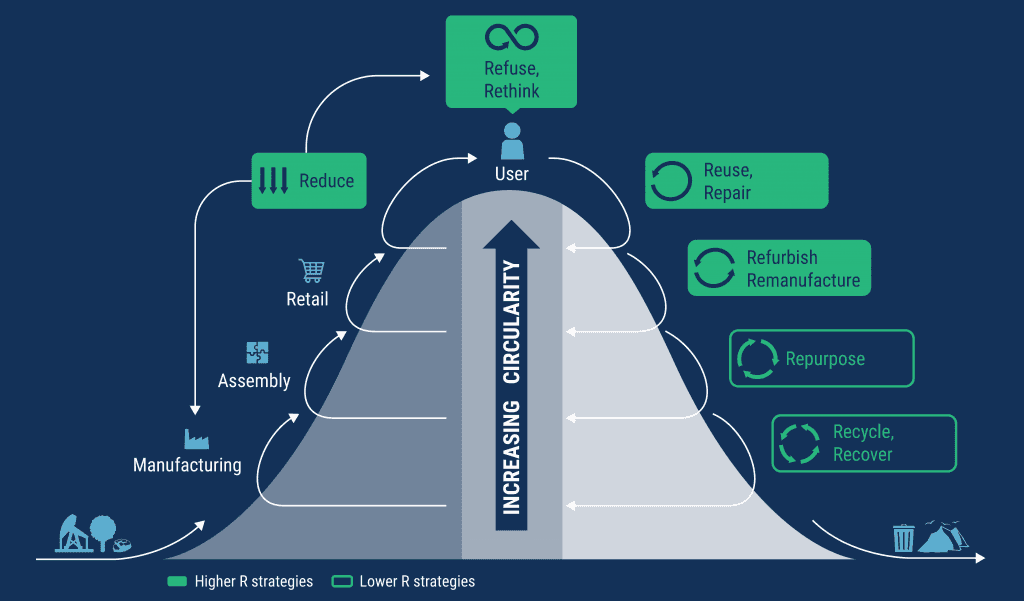

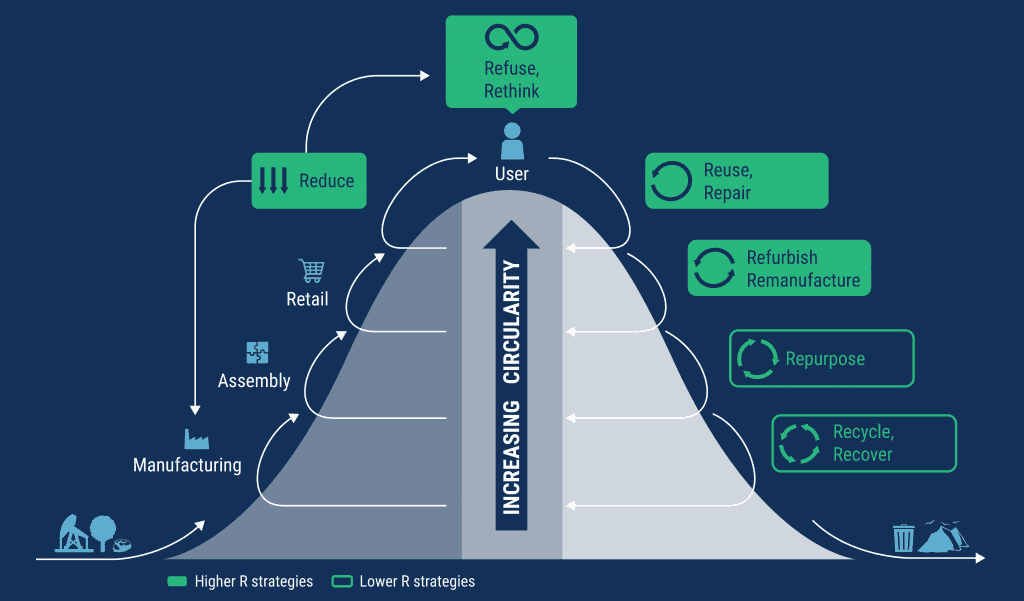

Das wiederum lässt sich angelehnt an das „Value Hill Modell“ wie folgt darstellen:

Insgesamt gibt es also zehn Strategien, die als „Value Hill“- zusammengefasst oder als „Higher- und Lower-R-Strategien“ bezeichnet werden können, und die Gesamt-Zirkularität der Konsumprodukte erhöhen:

Higher R Strategien: [8]

- Reduce (Reduzieren bedeutet, den Materialverbrauch bei der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen zu verringern, um Kosten zu senken und die Umweltauswirkungen zu minimieren)

- Refuse (Refuse bedeutet, Material sofort zurückzuweisen, um zu verhindern, dass es zu Abfall wird oder ineffizient genutzt wird)

- Rethink (Umdenken bedeutet, bestehende Praktiken und Systeme zu überdenken, um sie effizienter zu gestalten und gleichzeitig Abfall zu reduzieren)

- Reuse (Wiederverwendung bedeutet, Gegenstände mehrmals zu verwenden, bevor sie zu Abfall werden oder weggeworfen werden, da sie noch funktionsfähig genug sind, um erneut verwendet zu werden)

- Repair (Die Reparatur von Gegenständen, die nicht mehr richtig funktionieren, aber noch repariert werden können, trägt dazu bei, deren Lebenszyklus zu verlängern und dem Verbraucher potenziell Geld sowie Ressourcen zu sparen, die verschwendet worden wären, wenn der defekte Gegenstand weggeworfen statt repariert worden wäre)

- Refurbish (Bei der Aufarbeitung wird ein Artikel in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Dies geschieht üblicherweise durch den Austausch von Teilen, die nicht mehr richtig funktionieren)

- Remanufacture (Beim Remanufacturing wird ein älteres Produkt, das das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, mit generalüberholten oder komplett neuen Komponenten wiederaufgebaut, sodass es wie ein neues Produkt funktioniert, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Diese Strategie kombiniert Reparatur und Wiederverwendung, da mehrere defekte Objekte zu einem einzigen funktionierenden Objekt wiederaufbereitet werden können)

- Lower R Strategien: [8]

- Repurpose (Bei der Wiederverwendung wird ein vorhandener Gegenstand / eine vorhandene Ressource genommen und ihm / ihr ein zweites Leben gegeben, indem er / sie in etwas völlig anderes umgewandelt wird)

- Recycle (Beim Recycling müssen Materialien wie Kunststoffe, Metalle, Papier, Glas usw. in kleinere Stücke zerlegt werden, damit sie anschließend wieder zu verarbeitbarem Material verarbeitet werden können)

- Recover (Recovering ist das Sammeln von Abfallstoffen. Dies kann jeder beliebige Abfall sein, wie z. B. Verschnitt aus Herstellungsprozessen oder weggeworfene Gegenstände)

Die Higher-R-Strategien sind am effektivsten, um den wirtschaftlichen Wert von Produkten und Materialien zu erhalten und gleichzeitig die ökologischen Auswirkungen zu reduzieren. Die Lower-R-Strategien sind der Deponierung vorzuziehen, mindern aber den Materialwert. Nicht alle Strategien sind hinsichtlich ihrer Fähigkeit, den Wert zu maximieren oder Abfall zu reduzieren, gleich. [8]

In aller Kürze: Produkte in der Circular Economy

Die Idee der Abfallvermeidung als Gestaltungsprinzip bedeutet, Dinge (Produkte, Verpackungen und Systeme) von Anfang an unter der Prämisse zu gestalten, dass Abfall überhaupt nicht entsteht. Evolution, nicht allein die Funktion, bestimmt die Form. [4]

Kreislauffähige Produkte werden also benötigt, wenn sie nicht durch Dienstleistungen ersetzt werden können. Langlebig, standardisiert, reparierbar, zerlegbar, erweiterbar, dokumentiert. Das sind nur Beispiele für entsprechende Designanforderungen.

Produkte können entweder aus Materialien bestehen, die biologisch abbaubar sind und so zu Nahrung für biologische Kreisläufe werden, oder aus technischen Materialien, die in geschlossenen technischen Kreisläufen verbleiben und in denen sie als wertvolle Nährstoffe für die Industrie kontinuierlich zirkulieren. [4]

Ein Sonderthema nimmt hierbei die Verpackung ein. Sowohl bei der Produktverpackung (biologisch abbaubar oder kreislauffähig) als auch bei der Transportverpackung (Mehrwegsysteme). Dies ist ein wichtiges Thema insbesondere in der Logistik. Ich werde das in einem späteren Blogpost nochmals aufgreifen, verweise aber gerne auf die Kompetenzen in diesem Bereich auf der even-Plattform: z.B. Max Haschke.

In aller Kürze: Business Modelle in der Circular Economy

Darüber hinaus braucht es Geschäftsmodelle, die nicht auf dem Prinzip „Verkaufen und Vergessen“ basieren, sondern Produkte vermieten, reparieren, vorübergehenden Zugang gewähren usw. Die Circular Economy hat diesbezüglich vor allem Implikationen für die Logistik:

- Neue Geschäftsmöglichkeiten für Logistikdienstleistung(en), die heutzutage – wenn überhaupt – rudimentär vorhanden sind bzw. nicht als gewinnbringend erachtet werden

- In Summe mehr (lokale) Transporte aufgrund erhöhtem Sendungsvolumina durch bspw. mehr Reparaturangebote oder Mietmodelle

- Mehr Mehrwegversandsysteme

Die Logistik muss sich mit den Auswirkungen all dieser Entwicklungen beschäftigen, und dafür Sorge tragen das Angebot und Infrastruktur vorhanden sind. Aber mit dieser Thematik beschäftige ich mich in einem separaten Blogeintrag.

Fazit

Circular Economy ist nicht das deutsche Kreislaufwirtschaftsgesetz! Sie ist vielmehr als das. Vor allem aber ist sie keine Utopie, sondern eigentlich vielmehr eine Retrotopie; also die Etablierung von etwas, was wir historisch gesehen bereits hatten.

Es ist überdies wichtig zu verstehen, dass die Prinzipien der Circular Economy eine absolut nachvollziehbare ökonomische Grundlage haben. Denn ausgehend von einem (teilweise sehr) endlichen Vorrat an Primärrohstoffen, sollte es im Sinne der Volkswirtschaften dieser Welt sein, (Sekundär-) Materialkreislaufströme zu etablieren, die einer Verknappung entgegenwirken. Wenn wir das nicht alsbald etablieren, dann wird uns die Rohstoffverknappung – und damit einhergehend die steigenden Preise – dazu zwingen. So oder so: Die Circular Economy wird kommen!

Über die Vorteile hinsichtlich Gesellschaft und vor allem Umwelt habe ich in diesem Post noch gar nicht gesprochen. Das spare ich mir für den Abschluss der „Circular Economy“-Serie auf.

Und es ist immens wichtig für uns Logistiker endlich zu begreifen, dass der Motor einer Circular Economy die Logistik ist. Dem werde ich mich in meinem nächsten Post widmen.

Auf der Suche nach einer passenden Lösung für deine Logistik? Hier geht’s zur Vergleichsplattform, die dir die Suche erleichtert.

Hast du einen Fehler entdeckt? Dann schreibe mir gerne! Ich bin jederzeit dazu bereit einen Fehler zu korrigieren und darauf hinzuweisen, dass ich etwas korrigiert habe. Ich bin kein ausgebildeter Journalist. Meine Recherchen können nicht so professionell sein wie bei einem Artikel. Neben dem Schreiben eines Blogposts, arbeite ich 40 Stunden regulär bei meinem Arbeitgeber. Ich bitte dies zu berücksichtigen.

Quellen

- [1] Annette Kehnel “Wir konnten auch anders” (2021)

- [2] The Circularity Report 2024 (2024)

- [3] visual.ly (2018)

- [4] Michael Braungart “Cradle to Cradle” (2002)

- [5] Ellen MacArthur Foundation (2021)

- [6] Jason Hickel “Weniger ist mehr” (2020)

- [7] Metabolic (2021)

- [8] medium.com (2021)

- [9] verso.de (2024)

- [10] DNR Deutscher Naturschutzring